二、氧氣吸入法

氧氣療法是指通過給氧,提高動脈血氧分壓(PaO2)和動脈血氧飽和度(SaO2),增加動脈血氧含量(CaO2),糾正各種原因造成的缺氧狀態,促進組織的新陳代謝,維持機體生命活動的一種治療方法。吸氧法是常用的急救措施之一。

(一)缺氧的分類和氧氣療法的適應證

1.低張性缺氧 主要特點為動脈血氧分壓(Pa02)降低,使動脈血氧含量(CaO2)減少,組織供氧不足。由于吸入氧氣分壓過低,外呼吸功能障礙,靜脈血分流入動脈引起。常見于高山病、慢性阻塞性肺部疾病、先天性心臟病等。

2.血液性缺氧 由于血紅蛋白數量減少或性質改變,造成血氧含量降低或血紅蛋白結合的氧不易釋放所致。常見于貧血、一氧化碳中毒、高鐵血紅蛋白癥等。

3.循環性缺氧 由于組織血流量減少使組織供氧量減少所致。其原因為全身性循環性缺氧和局部性循環性缺氧。常見于休克、心力衰竭、栓塞等。

4.組織性缺氧 由于組織細胞利用氧異常所致。其原因為組織中毒、細胞損傷、呼吸酶合成障礙。常見于氰化物中毒、大量放射線照射等。

以上四類缺氧中,低張性缺氧(除靜脈血分流入動脈外),由于病人Pa02和動脈血氧飽和度(SaO2)明顯低于正常,吸氧能提高Pa02、SaO2、CaO2,使組織供氧增加,因而療效最好。氧療對于心功能不全、心排出量嚴重下降、大量失血、嚴重貧血及一氧化碳中毒,也有一定的治療作用。

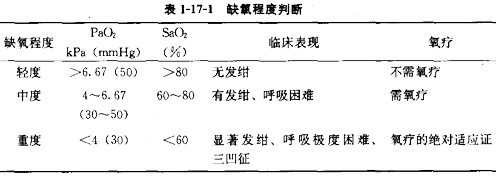

(二)缺氧程度的判斷

對缺氧程度的判斷,除臨床表現外,主要根據病人Pa02和SaO2確定,見表1-17-1。

(三)供氬裝置

供氧裝置有氧氣筒及氧氣壓力表和管道氧氣裝置(中心供氧裝置)兩種。

(四)氧療方法

1.鼻導管給氧法 有單側鼻導管給氧法和雙側鼻導管給氧法兩種。

(1)單側鼻導管給氧法:是將一根細氧氣鼻導管插入一側鼻孔,經鼻腔到達鼻咽部,末端連接氧氣的供氧方法。鼻導管插入長度為鼻尖至耳垂的2/3。此法病人不易耐受。

(2)雙側鼻導管給氧法:是將雙側鼻導管插入鼻孔內約1cm,導管環固定穩妥即可。此法比較簡單,病人感覺比較舒適,容易接受,因而是目前臨床上常用的給氧方法之一。

2.鼻塞法 鼻塞是一種用塑料制成的球狀物,將鼻塞塞入一側鼻孔鼻前庭內給氧。此法刺激性小,病人較為舒適,且兩側鼻孔可交替使用。

3.面罩法 將面罩置于病人的口鼻部供氧,氧氣自下端輸入,呼出的氣體從面罩兩側孔排出。由于口、鼻部都能吸入氧氣,效果較好。給氧時必須有足夠的氧流量,一般需6~8L/分鐘。可用于病情較重,氧分壓明顯下降者。

4.氧氣頭罩法 將病人頭部置于頭罩里,罩面上有多個孔,可以保持罩內一定的氧濃度、溫度和濕度。頭罩與頸部之間要保持適當的空隙,防止二氧化碳潴留及重復吸入。此法主要用于小兒。

5.氧氣枕法 氧氣枕是一長方形橡膠枕,枕的一角有一橡膠管,上有調節器可調節氧流量,氧氣枕充人氧氣,接上濕化瓶即可使用。此法可用于家庭氧療、危重病人的搶救或轉運途中,以枕代替氧氣裝置。

(五)用氧注意事項

l.用氧前,檢查氧氣裝置有無漏氣,是否通暢。

2.嚴格遵守操作規程,注意用氧安全,切實做好“四防”,即防震、防火、防熱、防油。氧氣瓶搬運時要避免傾倒撞擊。氧氣筒應放陰涼處,周圍嚴禁煙火及易燃品,至少距明火5m,距暖氣1m,以防引起燃燒。氧氣表及螺旋口勿上油。

3.使用氧氣時,應先調節流量后應用。停用氧氣時,應先拔出導管,再關閉氧氣開關。中途改變流量,先將氧氣和鼻導管分離,調好流量再接上。以免一旦開關出錯,大量氧氣進入呼吸道而損傷肺部組織。

4.常用濕化液有冷開水、蒸餾水。急性肺水腫用20%~30%乙醇,乙醇具有降低肺泡內泡沫的表面張力,使肺泡破裂、消散,改善肺部氣體交換,減輕缺氧癥狀的作用。

5.氧氣筒內氧氣勿用盡,壓力表至少要保留O.5mPa(5kg/cm2),以免灰塵進入筒內,再充氣時引起爆炸。

6.對未用完或已用盡的氧氣筒,應分別懸掛“滿”或“空”的標志,既便于及時調換,也便于急用時搬運,提高搶救速度。

7.用氧過程中,應加強監測。

(六)氧療監護

1.缺氧癥狀 病人由煩躁不安變為安靜、心率變慢、血壓上升、呼吸平穩、皮膚紅潤溫暖、發紺消失,說明缺氧癥狀改善。

2.實驗室檢查 實驗室檢查指標可作為氧療監護的客觀指標。主要觀察氧療后Pa02(正常值12.6~13. 3kPa或95~100mmHg)、PaC02(正常值4.7~5.0kPa或35~45mmHg)、SaO2(正常值95%)等。

3.氧氣裝置 有無漏氣,管道是否通暢。

4.氧療的副作用 當氧濃度高于60%、持續時間超過24小時,可能出現氧療副作用。常見的副作用有:

(1)氧中毒:其特點是肺實質的改變,表現為胸骨下不適、疼痛、灼熱感,繼而出現呼吸增快、惡心、嘔吐、煩躁、斷續的干咳。預防措施是避免長時間、高濃度氧療及經常做血氣分析,動態觀察氧療的治療效果。

(2)肺不張:吸入高濃度氧氣后,肺泡內氮氣被大量置換,一旦支氣管有阻塞時,其所屬肺泡內的氧氣被肺循環血液迅速吸收,引起吸入性肺不張。表現為煩躁,呼吸、心率增快,血壓上升,繼而出現呼吸困難、發紺、昏迷。預防措施是鼓勵病人做深呼吸,多咳嗽和經常改變臥位、姿勢,防止分泌物阻塞。

(3)呼吸道分泌物干燥:應加強濕化和霧化吸入。氧氣是一種干燥氣體,吸入后可導致呼吸道黏膜干燥,分泌物粘稠,不易咳出,且有損纖毛運動。因此,氧氣吸入前一定要先濕化再吸入,以減輕對呼吸道黏膜的刺激作用。

(4)晶狀體后纖維組織增生:僅見于新生兒,以早產兒多見。由于視網膜血管收縮、視網膜纖維化,最后出現不可逆轉的失明,因此應控制氧濃度和吸氧時間。

(5)呼吸抑制:見于Ⅱ型呼吸衰竭者Pa02降低、PaC02增高),由于PaC02長期處于高水平,呼吸中樞失去了對二氧化碳的敏感性,呼吸的調節主要依靠缺氧對外周化學感受器的刺激來維持,吸入高濃度氧,解除缺氧對呼吸的刺激作用,使呼吸中樞抑制加重,甚至呼吸停止。因此對Ⅱ型呼吸衰竭病人應給予低濃度、低流量(1~2L/分鐘)吸氧,維持Pa02在8kPa(60mmHg)即可。

(七)氧濃度和氧流量的換算方法

換算公式:吸氧濃度(%)=21+4×氧流量(L/分鐘)

習題:

男性,30歲。因腦血管意外昏迷而入院,病人眼瞼不能閉合,給吸氧和輸液治療。給病人吸氧,氧流量2L/min,其氧濃度是:

A.21%

B.25%

C.29%

D.33%

E.37%

『正確答案』C

三、吸痰法

吸痰法是指經口、鼻腔、人工氣道將呼吸道的分泌物吸出,以保持呼吸道通暢,預防吸入性肺炎、肺不張、窒息等并發癥的一種方法。臨床上主要用于年老體弱、危重、昏迷、麻醉未清醒前等各種原因引起的不能有效咳嗽、排痰者。

吸痰裝置有中心吸引器、電動吸引器兩種,它們利用負壓吸引原理,連接導管吸出痰液。

在緊急狀態下,可用注射器吸痰及口對口吸痰。前者用50~1OOml注射器連接導管進行抽吸;后者由操作者托起病人下頜,使其頭后仰并捏住病人鼻孔,口對口吸出呼吸道分泌物,解除呼吸道梗阻癥狀。

1.電動吸引器吸痰的方法

(1)備齊用物,攜至床邊,并解釋。

(2)檢查吸引器性能,正確連接,調節負壓40.O~53.3kPa,生理鹽水試吸,檢查導管是否通暢。

(3)病人頭轉向操作者一側,昏迷者可用張口器或壓舌板幫助張口。

(4)護士一手將導管末端(連接玻璃接管處)折疊,以免負壓吸附黏膜,引起損傷,另一手用無菌鉗持吸痰導管頭端插入病人口腔咽部。

吸痰時動作輕穩,左右旋轉,向上提拉。每次吸痰時間不超過15s,以免缺氧。導管退出后,應用生理鹽水抽吸沖洗,防止導管被痰液堵塞。

(5)口腔吸痰有困難,可由鼻腔吸引;氣管插管或氣管切開者,可按無菌操作由氣管插管或套管內吸痰;小兒吸痰時,吸痰管應細,壓力<40.0kPa。

(6)病人痰液粘稠,可叩拍胸背、超聲霧化吸入、緩慢滴入生理鹽水或化痰藥物,使痰液稀釋,便于吸出。

(7)吸痰過程中,觀察吸痰前后呼吸頻率的改變,并注意吸出物的性質、顏色、量及粘稠度等。做好記錄。

(8)吸痰畢,關上吸引器開關,將吸痰導管重新消毒或統一處理,將吸痰玻璃接管插入消毒液試管中浸泡。

2.注意事項

(1)嚴格執行操作規程,治療盤內吸痰用物每天更換1~2次,吸痰導管每次更換,勤作口腔護理。

(2)觀察病情,觀察氣道是否通暢,病人的生命體征、吸出液的色、質、量。

(3)電動吸引器貯液瓶內的液體應及時傾倒。

(4)使用呼吸機或缺氧嚴重者,吸痰前可加大氧流量,再行吸痰操作。

(5)吸痰動作輕柔,防止呼吸道黏膜損傷。

習題:

氣管內吸痰一次吸引時間不易超過15s,其主要原因是:

A.吸痰器工作時間過長易損壞

B.吸痰管通過痰液過多易阻塞

C.引起病人刺激性嗆咳造成不適

D.引起病人缺氧和紫紺

E.吸痰用托盤暴露時間過久造成細菌感染

『正確答案』D

王先生,65歲,腦出血昏迷,病人咳嗽反射遲鈍,導致痰液沉積較深,需要給病人氣管內吸痰,下列方法正確的是:

A.吸凈口腔痰液后繼續吸氣管內痰

B.插管時打開負壓吸引

C.吸痰時從深部向上提拉,左右旋轉

D.一次吸痰不超過30s

E.吸痰后將管內痰液吸水沖凈后再用

『正確答案』C

湘公網安備 43012102000043號

湘公網安備 43012102000043號