第二節(jié) 燒傷病人的護(hù)理

燒傷泛指各種熱力、光源、化學(xué)腐蝕劑、放射線等因素所致,始于皮膚、由表及里的一種損傷。通常燒傷多指單純因熱力,如火焰、熱液、熱蒸氣、熱金屬物體等所致的組織損傷。

一、病理生理

根據(jù)燒傷的病理生理反應(yīng)及其病程演化過程分為三期,各期常互相重疊,分期的主要目的是便于臨床處理和護(hù)理。

1.休克期 嚴(yán)重?zé)齻螅钤绲姆磻?yīng)是體液滲出。由于組織間毛細(xì)血管通透性增加,血漿樣滲液聚積至細(xì)胞間隙或皮膚各層間,形成水腫、水皰或直接丟失于體表,使體液減少、水電解質(zhì)失衡、酸堿紊亂、血液濃縮。燒傷后的體液滲出可白傷后數(shù)分鐘即開始,至2~3小時(shí)最快,8小時(shí)達(dá)高峰,12~36小時(shí)減緩,48小時(shí)后趨于穩(wěn)定并開始回吸收。燒傷后48小時(shí)內(nèi),最大的危險(xiǎn)是低血容量性休克,臨床稱為之休克期。

2.感染期 嚴(yán)重?zé)齻碌娜響?yīng)激性反應(yīng),對(duì)致病菌的易感性增加,早期即可并發(fā)全身性感染。燒傷后皮膚生理屏障損壞,創(chuàng)面成為致病菌的培養(yǎng)基,感染的威脅將持續(xù)至創(chuàng)面完全愈合。即使淺度燒傷,若早期處理不當(dāng),亦可發(fā)生創(chuàng)周炎癥(如蜂窩織炎等)。深度燒傷形成焦痂,至傷后2~3周進(jìn)入組織溶解期,此為并發(fā)全身性感染的第二個(gè)高峰。創(chuàng)面污穢、出現(xiàn)褐色、綠色壞死斑片、覆蓋膿性分泌物,并有臭味,邊緣皮膚亦被侵襲溶解,即使細(xì)菌未侵入血液,也可致死,此稱“燒傷創(chuàng)面膿毒血癥”。

3.修復(fù)期 燒傷早期出現(xiàn)炎癥反應(yīng)的同時(shí)組織修復(fù)開始。淺度燒傷多能自行修復(fù);深Ⅱ度燒傷靠殘存上皮融合修復(fù);Ⅲ度燒傷只能依賴皮膚移植修復(fù)。嚴(yán)重的深度燒傷,創(chuàng)面的纖維化修復(fù)是不可避免的,瘢痕增殖和攣縮將造成毀容、肢體畸形和功能障礙。

二、臨床表現(xiàn)和診斷

根據(jù)燒傷面積、深度和部位而定。

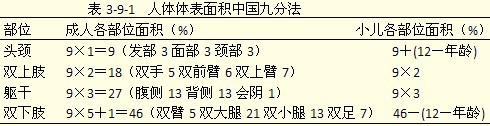

1.燒傷面積 我國統(tǒng)一使用的燒傷面積計(jì)算法有:

(1)手掌法 傷者本人五指并攏的手掌面積約為體表總面積的1%,五指自然分開的手掌面積約為1.25%,此法較簡(jiǎn)易,亦可輔助九分法評(píng)估。

(2)中國新九分法 將人體按體表面積劃分為11個(gè)9%的等份,另加1%,構(gòu)成100%。適用于較大面積燒傷的評(píng)估,可簡(jiǎn)記為:3.3.3(頭、面、頸),5.6.7(雙手、雙前臂、雙上臂),5.7.13.21(雙臀、雙足、雙小腿、雙大腿),13.13(軀干),會(huì)陰1。

2.燒傷深度 通常采用三度四分法,即分為Ⅰ°、淺Ⅱ°、深Ⅱ°和Ⅲ°。Ⅰ°、淺Ⅱ°為淺度燒傷,深Ⅱ°和Ⅲ°則為深度燒傷。

Ⅰ°燒傷 又稱紅斑燒傷,僅傷及表皮層,生發(fā)層存在。表現(xiàn)為皮膚灼紅,痛覺過敏,干燥無水皰,3~7天愈合,脫屑后初期有色素加深,以后逐漸消退、不留痕跡。

淺Ⅱ°燒傷 傷及表皮的生發(fā)層與真皮淺層,有大小不一的水皰,泡壁較薄、內(nèi)含黃色澄清液體、基底潮紅濕潤,疼痛劇烈,水腫明顯。兩周左右愈合,有色素沉著,無瘢痕。

深Ⅱ°燒傷 傷及真皮層,可有水皰,皰壁較厚、基底蒼白與潮紅相間、稍濕,痛覺遲鈍,有拔毛痛。3~4周愈合,留有瘢痕。

Ⅲ°燒傷 傷及皮膚全層,可達(dá)皮下、肌肉或骨骼。創(chuàng)面無水皰,痛覺消失,無彈性,干燥如皮革樣或呈臘白、焦黃,甚至炭化成焦痂,痂下水腫。

3.燒傷嚴(yán)重程度 根據(jù)燒傷面積和燒傷深度進(jìn)行綜合性評(píng)估,以利傷員分類治療和評(píng)價(jià)療效。我國多采用的分度法是:

輕度燒傷:Ⅱ°面積<9%。

中度燒傷:Ⅱ°面積為10%~29%或Ⅲ°面積不足10%。

重度燒傷:總燒傷面積達(dá)30%~49%或Ⅲ°面積達(dá)10%~19%,或雖然Ⅱ°、Ⅲ°燒傷面積不足上述百分?jǐn)?shù),但病人已并發(fā)休克、吸入性損傷或合并較重的復(fù)合傷。

特重?zé)齻嚎偀齻娣e>50%或Ⅲ°>20%,或已有嚴(yán)重并發(fā)癥。

小兒由于生理上的特點(diǎn),休克、全身性感染與病死率均明顯高于成人,燒傷嚴(yán)重程度分類是:①輕度燒傷:燒傷總面積<10%,無Ⅲ°燒傷;②中度燒傷:燒傷總面積10%~29%,Ⅲ°燒傷<5%;③重度燒傷:燒傷總面積30%~49%,Ⅲ°燒傷5%~14%;④特重?zé)齻簾齻偯娣e>50%,Ⅲ°燒傷>15%。

4.吸入性損傷 既往稱之為呼吸道燒傷。致病原因不僅是熱力本身,還包括熱力作用(燃燒)時(shí)產(chǎn)生的含有損害性化學(xué)物質(zhì)的煙霧,后者吸入支氣管和肺泡后,具有局部腐蝕和全身毒性作用,因吸入性窒息,有些甚至無體表燒傷即已死亡。吸入性損傷的診斷依據(jù)是:①燃燒現(xiàn)場(chǎng)相對(duì)封閉;②呼吸道刺激癥狀,咳出炭末樣痰,聲啞,呼吸困難,可聞哮鳴音;③口鼻周圍甚或面、頸部有深度燒傷,鼻毛燒焦,口鼻有黑色分泌物。

三、治療原則

小面積淺表燒傷按外科原則,清創(chuàng)、保護(hù)創(chuàng)面,防治感染,促進(jìn)愈合。

大面積深度燒傷治療原則是:①早期及時(shí)輸液,維持呼吸道通暢,積極糾正低血容量休克;②深度燒傷組織是全身性感染的主要來源,應(yīng)早期切除,自體、異體皮膚移植覆蓋;③及時(shí)糾正休克,控制感染,同時(shí)維護(hù)重要器官功能,防治多系統(tǒng)器官功能衰竭;④重視形態(tài)、功能的恢復(fù)。

1.現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)

主要目的是盡快消除致傷原因、脫離現(xiàn)場(chǎng)和施行生命救治。

(1)迅速脫離熱源:燒傷的現(xiàn)場(chǎng)急救最重要的是滅火、救人、迅速脫離熱源。如就地翻滾壓滅火焰,并用濕衣物撲打或覆蓋滅火;若有水源,可用大量冷水沖淋或濕敷,能阻止熱力向深部組織滲透,終止熱力所致的病理過程,減輕創(chuàng)面疼痛。手、足部燒傷劇痛時(shí)可持續(xù)冷敷。

(2)搶救生命:是急救的首要任務(wù)。大多數(shù)嚴(yán)重?zé)齻麄麊T最初意識(shí)清晰,且積極合作。若傷員獲救后反應(yīng)遲鈍,應(yīng)懷疑合并顱腦損傷或已休克,若心跳呼吸停止,應(yīng)即刻就地實(shí)施心肺復(fù)蘇。

(3)保持呼吸道通暢:火焰、煙霧可致吸入性損傷,引起呼吸窘迫,應(yīng)仔細(xì)觀察燒傷征象,保持呼吸通暢,必要時(shí)放置通氣道、行氣管插管或切開。合并C0中毒者應(yīng)移至通風(fēng)處,并吸氧。

(4)保護(hù)創(chuàng)面和保暖:為防止創(chuàng)面的二次污染和損傷,貼身衣服應(yīng)剪開,不可撕脫,以防扯破被粘貼的創(chuàng)面皮膚。裸露的體表和創(chuàng)面,應(yīng)立即用無菌敷料或干凈床單覆蓋包裹。協(xié)助病人調(diào)整體位,避免創(chuàng)面受壓。寒冷環(huán)境,應(yīng)特別注意增加被蓋,防止傷員體溫散失。

(5)其他救治:

1)處理嚴(yán)重復(fù)合傷:如止血、骨折脫位外固定、開放性氣胸的閉合及傷口的包扎等。

2)糾正低血容量:快速建立靜脈輸液通道,補(bǔ)充血容量。

3)鎮(zhèn)靜止痛及穩(wěn)定傷員情緒:安慰傷員,增強(qiáng)治愈信心。對(duì)嚴(yán)重驚恐或出現(xiàn)心理障礙者可給予鎮(zhèn)靜止痛劑,酌情應(yīng)用哌替啶、嗎啡類藥物,應(yīng)予以記錄,嚴(yán)密觀察有無呼吸抑制。

(6)盡快轉(zhuǎn)送:提前聯(lián)系接受傷員的醫(yī)院或搶救中心,轉(zhuǎn)送途中加強(qiáng)監(jiān)護(hù)。

2.燒傷處理

(1)保護(hù)燒傷創(chuàng)面、防止和清除外源性污染:輕度燒傷的治療主要為創(chuàng)面處理。應(yīng)剃凈創(chuàng)周毛發(fā)、清潔健康皮膚。在處理創(chuàng)面同時(shí)應(yīng)取滲出液送細(xì)菌培養(yǎng)。

(2)治療低血容量性休克:主要為液體療法:國內(nèi)通用的補(bǔ)液方案是按燒傷面積和體重計(jì)算補(bǔ)液量,即:傷后第一個(gè)24小時(shí),每1%燒傷面積(Ⅱ°、Ⅲ°)每公斤體重應(yīng)補(bǔ)充液體1.5ml(小兒為1.8ml,嬰兒為2ml),其中晶體液量和膠體液量之比為2:1,另加每日生理需水量2000ml(小兒按年齡或體重計(jì)算),即為補(bǔ)液總量。晶體液首選平衡液、林格液等,并適當(dāng)補(bǔ)充碳酸氫鈉;膠體液首選同型血漿,亦可給全血或血漿代用品,但用量不宜超過1000ml,Ⅲ°燒傷應(yīng)輸全血,生理需水量多用5%~10%葡萄糖液。上述總量的一半,應(yīng)在傷后8小時(shí)內(nèi)輸完,另一半在其后的16小時(shí)輸完。傷后第二個(gè)24小時(shí)補(bǔ)液量,按第二個(gè)24小時(shí)計(jì)算量的1/2,再加每日生理需水量補(bǔ)給。第三個(gè)24小時(shí)補(bǔ)液量,視傷員病情變化而定。

成人:第一個(gè)24小時(shí)補(bǔ)液量= 1.5ml×體重(kg)×燒傷面積(%)+2000

第二個(gè)24小時(shí)補(bǔ)液量= 1.5ml×體重(kg)×燒傷面積(%)/2+2000

(3)防治感染:嚴(yán)重?zé)齻螅趩适w表屏障的同時(shí),腸黏膜屏障也發(fā)生明顯的應(yīng)激性損害,通透性增加,腸道微生物、內(nèi)毒素移位,成為創(chuàng)面或全身性感染的主要原因。防治全身性感染的措施包括:①及時(shí)、積極地糾正休克;②正確處理創(chuàng)面:深度燒傷創(chuàng)面應(yīng)及早切痂、削痂和植皮;③合理使用抗生素,感染控制后,應(yīng)及時(shí)停藥,以防菌群失調(diào)或并發(fā)二重感染;④加強(qiáng)支持治療:平衡水電解質(zhì),給予營養(yǎng)支持,盡可能選擇腸內(nèi)營養(yǎng)。

(4)促使創(chuàng)面愈合、降低致殘率:包括:①切痂,即切除燒傷組織達(dá)深筋膜平面;②削痂,削除壞死組織至健康組織平面;③新鮮創(chuàng)面植皮。大面積燒傷者,因供皮區(qū)面積不足,可采用大張異體皮開洞嵌植自體皮、自體微粒植皮、網(wǎng)狀皮片移植術(shù)等方法,盡量覆蓋創(chuàng)面、減輕瘢痕性摩擦,降低燒傷致殘率。

湘公網(wǎng)安備 43012102000043號(hào)

湘公網(wǎng)安備 43012102000043號(hào)